「幸せの国」として知られるコスタリカ。GDPは高くないよね。なぜ世界一幸せなの?

中央アメリカの小さな国・コスタリカは、たびたび国連や環境団体、幸福度調査で「世界一幸せな国」として紹介されます。

実際、イギリスのシンクタンクHappy Planet Index では、環境的にも社会的にも「持続可能な幸福」を実現している国として、何度もトップに選ばれています。

国の施策の視点は、明らかに経済的な豊かさや先進技術ではなく、もっと人の感情に直結する部分に向いています。

「人とのつながり」「自然との調和」「心の安らぎ」といった、目に見えない価値観。そこに、コスタリカ流の幸福の秘密がある気がします。

この記事では、なぜコスタリカが「世界一幸せな国」と呼ばれるようになったのか、その歴史的背景や文化的価値観、そして現地の人々の生き方から、その理由をレトログ的に分析します。

世界が注目する「幸せの国」コスタリカとは?

世界中が注目、例年退職後の移住先上位に選ばれるコスタリカ。なぜ「幸せの国」と認知されているのか紐解いていきたいと思います。

世界幸福度ランキングで上位常連の理由

コスタリカは、国連が発表する「世界幸福度ランキング」や、英国のシンクタンクが発表する「Happy Planet Index」で、常に上位に位置しています。

GDPは決して高くない…。しかし、「国民の満足度」や「人生への肯定感」が非常に高いようなのです。

その理由のひとつが、「バランスの取れた暮らし方」にあります。長時間労働を避け、家族や友人との時間を最優先にするライフスタイルは、ストレスが少なく、精神的な豊かさをもたらしています。

また、生活に必要な最低限の「モノ」以外は持つ必要はないという考えが生活から見てとれます。

他と比較して優劣をつける文化でもないため、モノを持たないことでネガティブな感情も生まれず、「満たされている/幸福であると感じられる」…そんな感じなのかと思います。

「幸福度=経済力」ではないという価値観の転換

コスタリカの幸福が重きを置くのは、「経済的な成功」ではなく「心の充実」。

多くの先進国では、収入や地位、モノの所有が幸福を測る指標とされる傾向にある気がしますが、コスタリカにいると、そうした指標で幸福を見る必要が無いように見受けられます。

国民の間でよく使われる言葉に「Pura Vida(プーラ・ヴィーダ)」があります。直訳すると「純粋な人生」のような意味。

実際のところ、この言葉はあらゆるシーンで使われます。意味は「バイバイ」、「Is everything fine?(順調?大丈夫?」とか、「今あることに感謝する」「小さな幸せを大切にする」といった様々なニュアンス。

この後者の「プーラ・ヴィーダ(ありのままの環境に感謝する価値観)」が、社会のあらゆる場に浸透しているように感じられます。

持続可能な暮らしを国家目標に掲げる

コスタリカ政府は、国の幸福度を「経済」ではなく「持続可能性」で測ることとしています。

実際、再生可能エネルギーの比率は驚異の98%以上、国土の25%以上を国立公園や自然保護区として保護。

こうした政策は、環境保護のためだけでなく、「自然と共にあることが幸福につながる」という考えの表れでもあります。地球にも人にもやさしい社会構造が、結果的に国民の心の安定と幸福を支えていると考えられているようです。

「幸せの国」と呼ばれるようになった背景

コスタリカが「幸せの国」と呼ばれることを知っている人は多いかと思いますが、その背景を知る人は少ないかと思います。

軍隊を持たない国としての歴史的選択

1948年、コスタリカで内戦が終結しました。コスタリカは世界でも珍しい「軍隊を持たない国」として再出発。

以降、軍事費に費やされていた予算は、教育・医療・福祉など、人々の暮らしを支える分野へと振り分けられました。

この大胆な選択が、国民の間に「平和と教育が幸福の礎」という共通認識をもたらしたようです。

コスタリカの人々にとって、平和は「幸福の前提条件」です。

うーん…すごいと思うけど、それで大丈夫なの?平和は性善説だけでは成り立たないよね。

コスタリカには「国家公安部隊(Fuerza Pública)」という準軍事組織的な訓練を受けている部隊があるよ。日本の自衛隊とちょっと近いかも。

それから米州機構(OAS)や国連(UN)の加盟国として、有事の際は支援を要請できるよ。

位置づけ的に、やっぱり日本に似ているかも?

コスタリカは「積極的中立主義」を採用。「国際紛争への不介入と平和外交」を徹底しています。

「武力でなく外交で防衛する」という姿勢の一貫が、国際社会での信頼を高めています。

教育・医療・福祉に投資する国づくり

軍事費を削減したことで、政府は教育や社会保障に十分な投資を行えました。

教育は無償化され、識字率はほぼ100%。医療も国民皆保険制度を持ちます。

(公的サービスの利用はかなり待つようですが…。)

これにより、国民が安心して生活できる環境が整いました。

子どもたちには「競争より共生を大切にする」教育が行われているそうです。社会全体が「協調」を前提とした仕組みなんですね。

幸福の背景には、「教育と社会の安定」という土台があります。

「平和」が人々の幸福につながるという哲学

コスタリカの国民性としてあげられるのが、「平和を守ること=幸せを守ること」という考え方。

街を歩いても、争いや対立よりも「助け合い」を優先する雰囲気が感じられます。

国家としての「武力を持たない平和」が、個人レベルの「争わない生き方」へとつながり、社会全体に穏やかな空気を生み出しています。

コスタリカの幸福は、こうした「意識的な選択」の積み重ねなんですね。

コスタリカ人にとっての「幸せ」とは?

続いて、コスタリカの日常で垣間見える、「コスタリカ人にとっての幸せ」を考えていきたいと思います。

Pura Vida「プーラ・ヴィーダ」という不思議な言葉

コスタリカの人々が日常で最もよく使う言葉のひとつに「Pura Vida(プーラ・ヴィーダ)」があります。

直訳すると「純粋な人生」ですが、実際にはかなり広く深い意味を持つ表現で、これがコスタリカ人の人生観のような気がします。

「元気?」「いい感じ!」「バイバイ」など挨拶の代わりとしても使われるし、何かがうまくいかなくても「プーラ・ヴィーダだねー」と言いながら肩をすくめる姿も見られます。

つまり、どんな状況でも「これも人生だね、今この瞬間を楽しもう!」という「人生のどんな瞬間も、経験として受け止めるポジティブ思考」な考え方。コスタリカ人の人生観は、この言葉に凝縮されている気がします。

外から見ると「のんびり」「おおらか」と表現されがちなコスタリカ人の国民性ですが、このプーラ・ヴィーダの精神が土台なのかなと考えます。

人とのつながりを最優先にする社会

コスタリカでは、「家族」や「仲間」との時間を何よりも大切にします。

平日の夜は家族と食卓を囲み、週末は親戚や友人を招いてBBQやサッカー観戦、プールサイドパーティー。そんな光景が毎週繰り返されます。

ビジネスシーンにおいても、とてもフレンドリー。クライアント、店員、ビジネスマンと、みんな会話を始めると、あっという間に仲良くなっている様子が見てとれます。「一度会ったら友達で…。」を地で行く感じ。

一方で、その真逆のものすごくフレンドリーじゃなく、とてつもなく失礼な人も1%くらいの割合でいます。(アジア人差別だったのかも)そんな人は本当に少ないです。

ものすごくフレンドリーなので、たまに戸惑うレベルです。友達や家族になると、「頬にキス、ハグ」から会話がスタートします。

みんな、「『これが会える最後の日』と思ってるんじゃないか」と思うほど、強くぎゅーっとしてくるので、日本人の私は毎回動揺を隠せません。ですが、この国の人だったら「会えたこと、絆に心から感謝」の気持ちを強く感じられる瞬間なのだと思います。

ちょっと話がずれましたが、コスタリカ人は家族や友達と過ごす時間が濃く、そしてその絆が途切れません。

こうした身近な人との距離の近さが、「安心感」とか「心の豊かさ」などの「幸福だと感じられる要因」を作っているのではと思います。

競争、比較ではなく「自分の成長」を注視する価値観

日本では「他より上を目指す」とか「努力して周りよりも上に行こう」といった考え方が根強くありますが、コスタリカでは少し違います。

彼らは「今、自分が持っているものに自分が満足できるか」を大切にしています。他人の状況と比較しない傾向にあるんですね。「比較して自分は上か下か」という考え方がコスタリカの人々には薄いので、「他の人の状況?なんでそんなこと気にするの?」という感じです。

他人の成功には心から祝福します。そして、「負け犬」「負け組」思考っぽいものも聞きません。「隣の芝生は青い」ということわざがこの国では機能しない気がします。「人は人、自分は自分。他人の成長は気にしない。」という感じです。

比較は嫉妬を生み、また自分へのネガティブなプレッシャーになります。(原動力になる人もいると思いますが。)

その点、コスタリカでは「自分的にどうなのか」だけがいつも主軸。この考え方だと、ただ黙々と自分のゴールに向かい合い、ネガティブな感情を持たずに成長を目指せます。

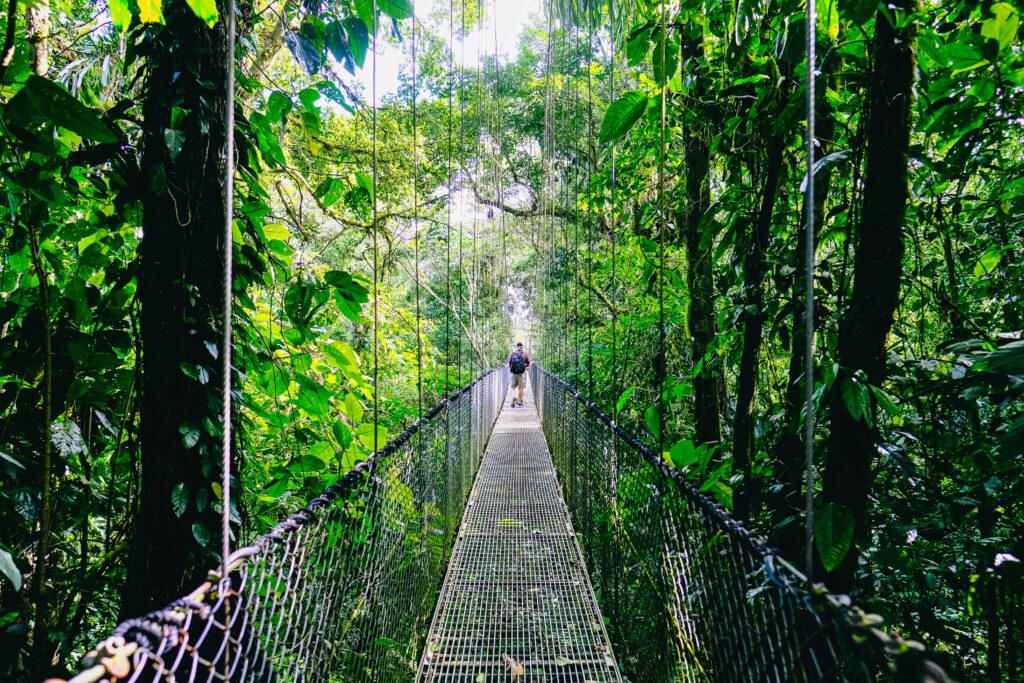

自然と共に生きること→人の幸福の源

コスタリカに住んでいると、自分たちが自然の一部として地球に暮らしていることを実感します。

大きな葉っぱが道路脇に生い茂り、コンドミニアムの庭園は緑と花で溢れています。この自然を感じられる環境は、実際とても心地がよいです。

コスタリカの「自然と共に生きる」とは、実際のところどんな感じかをまとめます。

一年中、心地よい気候が続く「常春の国」

コスタリカに来てまず驚くのは、気候の快適さ。年間を通して気温がほぼ一定で、昼は25〜30度ほど、朝晩は15度前後。

エアコンは不要なので、一般家庭に設置されていません。過ごしやすく、「人が最も快適に感じる気温」がずっと続きます。

どこも家の窓を開け放って、風を感じながら過ごすのが日常。鳥のさえずりや木々のそよぐ音、雨の音が生活のBGMです。

夏のような気候、といえど湿気はそこまで無い(雨が多く降るのに不思議で仕方ない)ので日本のようにカビに悩まされることもありません。

この「気候の安定」は、心の安定にもつながっている気がします。これが「コスタリカで暮らしたい」と思う人を惹きつける一つの要素になっていると思います。

自然と共にあるライフスタイル

コスタリカの人々にとって、自然は「眺めるもの」ではなく「共に生きるもの」のようです。

休日には、ビーチや火山、熱帯雨林に冒険に出かけます。

街中でも緑が多く、公園や庭先でも、植物を意識的に配置していると感じることが多いです。街中にも色とりどりの花が咲き、ハチドリが飛び交います。

スーパーやレストランでは、いつでもフレッシュなフルーツジュースが飲めるのも日常。マンゴー、パイナップル、パッションフルーツ、どれも採れたての味です。

自然が身近にある暮らしは、体にも心にも豊かさをもたらしてくれます。

環境保護が「文化」として根づく国

コスタリカでは、国土の25%以上が国立公園や自然保護区に指定されています。

また、電力の約98%を再生可能エネルギーでまかなうなど、環境意識が極めて高い国です。

これは政府の政策だけでなく、国民の意識そのものに「自然を大切にする」文化があるから。

学校でも環境教育が積極的に行われ、リサイクルや節電が当たり前の習慣になっています。

「自然を守ること=自分たちの幸せを守ること」。その考え方が、社会全体にあります。

都市と自然がゆるやかに共存する生活

首都サンホセでは、街中の景観はやや雑多です。セキュリティのために鉄格子をはめた家も多く見られます。

しかし少し郊外へ出ると、緑に囲まれたモダンな住宅地が広がり、ショッピングセンターも明るく開放的。

どの家にもプールやBBQエリアがあり、仕事の後に友人や家族とそこで過ごすのが一般的です。

豊かな自然と快適な住環境が共存しているので、コスタリカでは「リゾートの中に日常」がある感覚です。

これは他の国ではなかなか得られない幸福感を生み出すのではないかと思います。

まとめ|コスタリカから学ぶ「幸福のヒント」

コスタリカの人々が語る「幸せ」は、「コスタリカにいるから感じられるという特別なもの」というわけでもないように思います。

高い収入や最新のモノを持つことではなく、「比較や競争をしないから心が穏やか。そして人とのつながりを感じられること」 が幸福を感じることに繋がっているのではないかと思います。

軍隊を持たず、教育や医療に力を注ぎ、自然と共に生きることを国全体で大切にしている。

この国の在り方、教育の仕方が、他の国よりも幸福を感じられる仕掛けなのかもしれません。

日本で暮らしていると、つい「効率」「生産性」「成果」「コスパ」「タイパ」といった言葉に追われがち。

そして「あの人はできているのに、どうして自分はできないのか」と他人と自分を比較し、自分の状況に満足できない状況に陥ってワークライフバランスを崩してまでも物事に取り組みます。

一方のコスタリカの人々はというと、

「Pura Vida(プーラ・ヴィーダ)=これも人生、これでいいじゃん。」

そしてほがらかに笑って過ごす彼らの姿に、幸せとは、状況や環境だけではなく「心の持ち方」から生まれるのかも、と思わされます。

ちなみに、自殺率は、10万人単位で比較すると日本の半分くらいな模様。